第四章① 仕訳の意味を知る

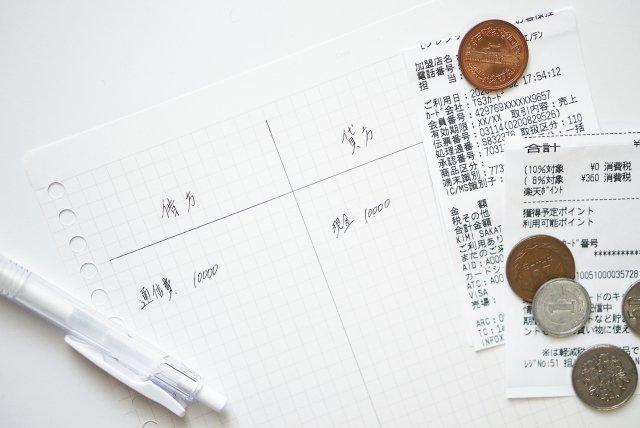

仕訳とは何か

ビジネスの世界で、簿記がその存在価値を保ち続けている理由の一つは仕訳です。

どんなに複雑な取引でも、仕訳によって単純に整理することができるからです。

仕訳を見れば、それがどのような取引なのか、を推理できます。

仕訳は、複雑な取引を単純に整理する技術といえます。

たとえば、

「古い取引先であるA社から社長同士の信頼関係のもと、現金100万円を借り入れることができた」

という取引内容の仕訳は、つぎのようになります。

| 借方 | 貸方 |

| 現金 1,000,000 | 借入金 1,000,000 |

仕訳には、A社との取引が古い、社長同士の信頼関係がある、などの事情は明記されません。

極めて、単純に事実だけが、記入されます。

複雑な取引を単純に整理できることは、会社にとって効率的です。

ひとつ一つの複雑な取引事情を記入するほど、会社や社員には、時間的余裕がないからです。

仕訳は、取引を単純化する

仕訳は、伝票に「勘定科目」と金額を記入することで、取引を単純化します。

さらに、仕訳によって、取引事実を読み取ることができます。

つぎの仕訳は「借入金によって、現金10万円が増えた」という取引を意味します。

| 借方 | 貸方 |

| 現金 100,000 | 借入金 100,000 |

では、この勘定科目が正反対のとき、どのような取引を意味するでしょうか。

| 借方 | 貸方 |

| 借入金 1,000,000 | 現金 1,000,000 |

この仕訳は「借入金10万円を現金で返済した」という意味になります。

伝票に「勘定科目」と金額を記入することで、取引事実を知ることができるのが仕訳です。

仕訳は、「借方」から「貸方」へ勘定科目が動くことで全く違う意味にもなります。

それでは、なぜ仕訳によって取引内容の省略化ができ、取引事実を知ることができるのでしょうか。

それは、仕訳には、あらかじめ決められた「仕訳のルール」があるからです。

それでは、つぎに仕訳のルールをくわしくみていきましょう。

仕訳の意味を知る まとめ

- 仕訳は、複雑な取引を単純に整理する技術といえます。

- 伝票に「勘定科目」と金額を記入し、取引事実を知ることができるのが仕訳です。

- 仕訳には、あらかじめ決められた「仕訳のルール」がある。

第四章:仕訳とは何か もくじ一覧